Exemple emblématique : la messagerie d'entreprise, historiquement auto-hébergée par les DSI, typiquement sur un serveur Exchange et aujourd'hui massivement migrées sur des offres online, type Gmail, Office 365...

De nombreux critères justifient ces changements d'architecture, mais on ne peut ignorer le principal, qui souvent masque les autres : celui du coût.

Et dans ce domaine, les arguments font souvent mouche. On se retrouve face à des offres online gratuites ou à tarifs très attractifs, qui en plus se traduisent comptablement par le transfert d'un budget d'investissement (serveurs, logiciels...) vers un budget de fonctionnement.

Or, le véritable coût d'un service numérique ne se résume pas aux seuls tarifs d'achat ou d'abonnement.

Il est d'abord fortement lié au modèle d'architecture choisi, entre un service entièrement auto-hébergé (On-Premises) et un service dans le Cloud (IaaS, PaaS ou SaaS).

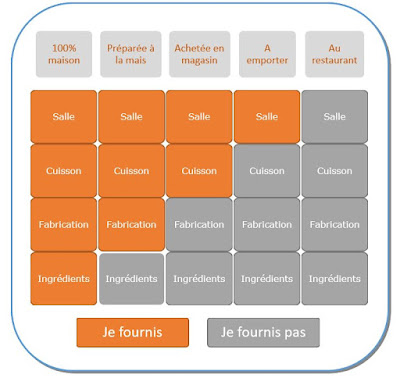

Pour illustrer ces modèles, rien de mieux que l'analogie avec la "Pizza as a Service", devenue célèbre sur internet, et que j'ai francisée et simplifiée pour l'occasion. Du modèle, à gauche, où je prépare la pizza à la maison avec des ingrédients que j'ai moi-même produits (tomate, fromage, pâte...), jusqu'au modèle de droite où je vais au restaurant, on imagine bien les moyens nécessaires et les coûts associés.

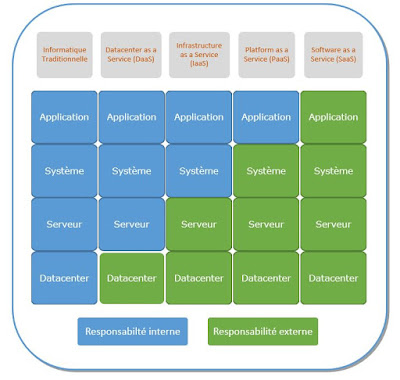

On peut maintenant passer au modèle des services numériques, où l'on retrouve la même logique, qui suppose des moyens et une responsabilité assumée en interne ou "transférée" vers un prestataire. J'ai choisi d'ajouter le niveau DaaS (Datacenter as a Service), qui traduit la location d'un espace physique dans un Datacenter, où l'on vient installer ses propres équipements (serveurs, stockage...), profitant "seulement" des moyens ("commodities") électriques, climatisation, surveillance... fournis par le Datacenter.

Il est ainsi facile de se rendre compte que le coût est fonction du curseur de responsabilité entre le client et le fournisseur du service. On peut voir se dessiner deux stratégies dans le type d'architecture cloud retenu : un type dans lequel on choisit des services “sur étagère” (SaaS) vs un type dans lequel on construit des services en mode “intégration” (entre DaaS et IaaS).

Si on rentre un peu dans le détail du coût d'un service numérique, on va facilement identifier des coûts "cachés" auxquels on ne pense pas spontanément...

Pour faire simple, la mise en œuvre d'un service numérique se décompose en 3 phases qui induisent d'autres coûts :

- Conception :

- Étude et choix d'une solution

- Achat du produit

- Formation à la solution

- Déploiement :

- Installation de la solution

- Quote-part du coût de l'infrastructure (Datacenter et serveurs)

- Exploitation :

- Support applicatif

- Quote-part du coût de l'outillage nécessaire (logiciels Centre de Services)

Si on reprend le premier exemple sur la messagerie d'entreprise, entre une solution auto-hébergée de type Exchange et une solution dans le Cloud de type GMail, on voit disparaître les coûts liés à l'infrastructure (Datacenter, serveur, baies de stockage, réseau...) et les coûts nécessaires pour maintenir des compétences capables d'installer et d'administrer les différentes couches logicielles (virtualisation, système d'exploitation, middlewares...).

On se rend compte, si tant est qu'on en ait besoin, que mettre en œuvre un service numérique en mode auto-hébergé représente un coût non-négligeable.

La tentation peut donc être forte d'aller vers des services en mode SaaS pour réduire ces coûts.

C'est une piste à envisager, à condition d'être bien conscient(e) que la qualité d'un service ne se résume pas à son coût et d'autres critères sont à prendre en compte lors du choix du modèle d'architecture. En effet, les services en mode SaaS limitent souvent la maîtrise et la capacité d'action autour du service délivré.

Voici quelques critères sur lesquels porter son attention et qui peuvent s'avérer mal adressés par certains services en mode SaaS, surtout si ils sont gratuits et/ou mutualisés entre plusieurs utilisateurs/clients :

- Accès personnalisé au support

- Garantie de temps de rétablissement (GTR) en cas d'indicent

- Engagement de correction de bugs (SLA)

- Maîtrise des montées de version

- Maîtrise des données dans toute la portée du nouveau RGPD

- Réversibilité

- Intégration au reste du SI

- Plan de secours

- Des infrastructures particulièrement sécurisées

- Des applications toujours au dernier niveau d'évolution fonctionnelle

- Un niveau de disponibilité souvent de type Tier I

- ...

En conclusion, lors du choix d'un service numérique, je conseillerai :

- d'identifier la criticité du service (urbanisation du SI)

- de choisir un modèle d'architecture en fonction des critères à privilégier

- d'évaluer l'ensemble des coûts (directs et indirects)

- et de mettre en face l'organisation adéquate pour faire vivre le service

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire